Mit dieser provokanten Überschrift beginnt das Team Aker Daehlie eine Diskussion über Training und die richtige Intensitätskontrolle. In einem ersten Artikel haben wir bereits die Saisonnach- sowie Saisonvorbereitung des Teams dargestellt. Der folgende Artikel richtet sich an alle Sportlerinnen und Sportler sowie Trainerinnen und Trainer, die durch richtige Trainingssteuerung besser werden wollen

Einführung

Fragen, wie die nach der optimalen Intensität, wie man am besten mit der Intensität umgeht und wie viel Intensität man trainieren sollte, sind schwierige Themen, die zu lauten und langen Diskussionen darüber führen, was richtig (oder falsch) ist, und die bei Sportlern und Trainern eindeutig für Unsicherheit sorgen. Um der Beste zu sein, muss man am besten trainieren, das heißt entsprechend der eigenen körperlichen Verfassung, den körperlichen Eigenschaften und dem Trainingshintergrund optimal trainieren. Auch wenn es schwierig ist, sollten und müssen die oben genannten Fragen diskutiert werden. Es gibt unzählige Modelle, die zum Erfolg geführt haben. Unserer Erfahrung nach sind die Sportler, die ihr volles Potenzial ausschöpfen, diejenigen, die im Training (und auch sonst im Alltag) die wenigsten Fehler gemacht haben. Das bedeutet, dass sie am besten trainiert haben, nicht unbedingt am meisten. Die Tatsache, dass sich immer mehr Athleten darauf konzentrieren, „Stunden zu sammeln“, ist wahrscheinlich stark von der Tatsache beeinflusst, dass einige der besten norwegischen Elitelangläufer über 1.000 Stunden pro Jahr trainieren. Die Konzentration auf das „Sammeln von Stunden“ ist wahrscheinlich einer der Hauptgründe dafür, dass viele Athleten/Trainer „vergessen“ haben, wie wichtig es ist, sicherzustellen, dass jede Trainingseinheit von hoher (und richtiger) Qualität ist. Qualität kann auf viele Arten definiert werden, aber aus unserer Sicht bedeutet Qualitätstraining, dass man sich auf Intensitätskontrolle, Technik, Kontinuität, Progression, Lernen und das Erreichen von Trainingszielen konzentriert. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass viele Athleten nicht den gewünschten/erwarteten Fortschritt oder die Kontinuität erleben, weil sie nicht mit der richtigen Intensität trainieren. Sie trainieren einfach „zu hart“, bei niedriger, mittlerer und hoher Intensität.

Viele Trainer/Sportler klingen wie hochgebildete Wissenschaftler, wenn sie mit Leichtigkeit und Selbstvertrauen über Trainingsintensität sprechen, als gäbe es nur EINE Antwort – die Wahrheit ist natürlich etwas komplizierter und komplexer. Die Wissenschaft hat ihre Anforderungen und Normen, wie man beschreibt, diskutiert und schlussfolgert, aber die Ergebnisse sind oft nicht hilfreich; sie sind entweder zu vage für die meisten Menschen, um sie genau in den Trainingsplan zu integrieren, oder sie sind statistisch nicht präzise genug, um die Kriterien der wissenschaftlichen Forschung zu 100 % zu erfüllen. Es ist auch wichtig zu bedenken, dass die meisten Studien zur Intensität an jüngeren Männern und nicht an Spitzensportlern durchgeführt wurden. Die Schlussfolgerungen beruhen auf Gruppendaten und die Studien laufen in der Regel über eine begrenzte Zeitspanne. Herzfrequenzmesser und Laktatmessgeräte sagen ebenfalls nicht die ganze Wahrheit über die Intensität. Die meisten Menschen haben Zugang zu einem Herzfrequenzmessgerät, aber nur wenige haben Zugang zu einem Laktatmessgerät. Die Angabe von Prozentsätzen der maximalen Herzfrequenz und der VO2max können schwierig sein, da nicht jeder seine persönlichen Maximalwerte genau kennt.

Doch was ist die richtige Intensität? Dieser Artikel soll diese Frage und viele andere beantworten. Wahrscheinlich gibt es einige Schwachstellen in der Art und Weise, wie die „Basis“ im Skisport die Intensität beschreibt, plant, ausführt, dokumentiert und misst. Angesichts dessen, was den meisten Menschen an Messgeräten und Wissen zur Verfügung steht, muss man es trotzdem wagen, das Beste aus der Situation zu machen. Unser Ziel ist es, einige gut gemeinte, leicht verständliche Ratschläge zu geben, die auf Sportliteratur und ein wenig gesundem Menschenverstand basieren.

Warum ist Intensitätsmanagement wichtig?

Die in diesem Artikel besprochenen Inhalte eignen sich am besten für engagierte und erfahrene Athleten, vom älteren Junioren (18-20 Jahre) bis hin zum älteren Spitzensportler, das heißt für Athleten, die regelmäßig und das ganze Jahr über trainieren und eine kontinuierliche sportliche Entwicklung anstreben. Intensitätsmanagement ist natürlich für alle wichtig, aber natürlich umso wichtiger, je höher die Trainingsumfänge sind. Auch Kinder und junge Sportler sollten lernen, alle Arten von Intensitäten zu beherrschen! Es ist oft hilfreich, das Training und die Intensität als „Risikomanagement“ zu betrachten. Man muss sich der Kosten und des Nutzens der verschiedenen Trainingsarten bewusst sein und diese abwägen. Wenn das Training zu intensiv/schnell ist, steigen die Kosten der Einheit/der Gesamtbelastung. Dies führt häufig zu einer längeren Erholungszeit sowie zu einem höheren Risiko von Verletzungen, Krankheiten und so weiter. Die Wirkung und der Nutzen einer Trainingseinheit sind in vielen Fällen besser, wenn Du mit einer niedrigeren (richtigen) Intensität trainierst. Richtige Intensität = geringstmöglicher Aufwand, um ein optimales Ergebnis zu erzielen. Das Kosten-Nutzen-Verhältnis ist möglicherweise für viele ein ungewohnter Begriff, wenn es um Training und Intensität geht. Es ist wichtig, darauf hinzuweisen, dass es nicht gefährlich ist, mit hoher Intensität zu trainieren, aber wenn Du es zu oft tust, kann es zu Ermüdung und/oder Übertraining/Überlastung führen. Da der größte Teil des gesamten Trainings „niedrige Intensität“ ist, ist es sehr wichtig, dieses Training mit der richtigen Intensität und Technik durchzuführen. Die Geschichte zeigt, dass es viele Weltmeister und Olympiasieger gibt, die extrem konservativ und präzise mit der Intensität bei niedriger, mittlerer und hoher Intensität trainiert haben, im Vergleich zu denen, die nicht so erfolgreich waren.

Intensitätszonen

In der Literatur werden verschiedene Begriffe, Erklärungen und Definitionen verwendet, um das Intensitätstraining zu beschreiben und um sicherzustellen, dass es optimal durchgeführt wird. Es ist eine schwierige Aufgabe für Wissenschaftler, universelle Intensitätszonen mit einer Terminologie zu definieren, die von allen leicht verstanden wird und die für alle Arten von Athleten geeignet ist, unabhängig von Sportart, Geschlecht, Alter, Physiologie, Temperatur, Höhe etc. Die bisherige Lösung bestand darin, für jede Intensitätszone einen Wertebereich für Herzfrequenz, Gefühl, Laktat etc. zu definieren. So wird sichergestellt, dass jeder Intensitätsbereich für möglichst viele Menschen geeignet ist. Das Problem bei dieser Praxis ist, dass ein „Wertebereich“ oft so breit ist, dass es für die meisten Menschen schwierig ist, genau abzuschätzen, was für jeden einzelnen Sportler richtig ist. Eifrige Athleten und Trainer denken oft, dass ein Training im oberen Teil der Intensitätszone effektiver (besser) sein muss, da es mehr schmerzt (die Philosophie „No pain, no gain“). Macht es einen Unterschied, ob man alle langen und langsamen Einheiten mit einer Herzfrequenz von 110 oder 144 trainiert? Ist ein Training der Stufe 3 bei 4 mmol/L Laktat besser als ein Training bei 2 mmol/L Laktat? Wenn man Kosten und Nutzen des Trainings abwägt, sollten die meisten Menschen erkennen, dass es einen Unterschied gibt.

Wir erwarten oft, dass Wissenschaftler und professionelle Trainer genaue und präzise Antworten geben, wenn es um Training und den erwarteten Effekt geht. Dies ist leider eine unrealistische Erwartung, da alle Sportler einzigartig sind – sie reagieren unterschiedlich auf das Training. Professionelle Forscher und Physiologen können uns zwar die richtige Richtung weisen, aber keine absoluten Antworten geben, die für alle gelten. Du als Sportler (oder Trainer) musst Dich auf die Suche nach der richtigen Trainingsintensität machen, indem Du die Trainingsliteratur durchsuchst und dann durch Ausprobieren herausfindest, welche Intensität Dir die optimale Entwicklung ermöglicht. In Gesprächen mit eifrigen Athleten, Trainern und Eltern werden wir oft gefragt, was ein Athlet trainieren muss, um eines Tages Weltmeister zu werden. Die richtige Antwort ist, dass das sehr unterschiedlich ist. Manche trainieren 750 Stunden, andere trainieren bis zu 1200 Stunden (Wertbereich 750-1200). Nur wenige Menschen regen sich über eine so pauschale Antwort auf, einfach weil sie nicht präzise genug ist. Unsere Antwort führt wahrscheinlich oft dazu, dass man sich fragt, ob man überhaupt über einschlägiges Fachwissen verfügt. Was die Leute hören wollen, ist, dass man genau „927 Stunden, 33 Minuten und 56 Sekunden“ trainieren muss. Die Antwort ist extrem genau, aber leider auch extrem falsch. Für viele ist es jedoch verlockend, eine solche chirurgisch präzise Antwort als intelligente Wahrheit zu interpretieren. Leider müssen wir Antworten akzeptieren, die als „Wertebereich“ angegeben werden, unabhängig davon, ob es sich um die Anzahl der Trainingsstunden oder die Intensitätsstufen handelt. Wissen, gepaart mit Neugier (Versuch und Irrtum), wird Dich mit der Zeit in die Lage versetzen, genauer herauszufinden, was für Dich als Individuum richtig ist.

Alle Definitionen von Intensität und Methoden haben ihre Stärken und Schwächen. Daher kann es sinnvoll sein, eine Kombination aus mehreren Parametern zu verwenden, um sicherzustellen, dass das Verständnis, die Umsetzung, die Durchführung, die Berichterstattung und die Bewertung korrekter/optimaler sind. Um die Intensität zu „klassifizieren“, gibt es eine Reihe von Parametern, wie zum Beispiel Herzfrequenz, Laktat, Geschwindigkeit, Rundenzeiten, Atmung, Watt etc. Die Herzfrequenz wird oft als Prozentsatz der maximalen Herzfrequenz oder als Prozentsatz der VO2Max angegeben.

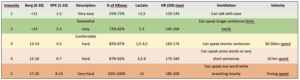

„Olympiatoppen“ in Norwegen hat eine gute Übersicht über fünf Intensitätszonen entwickelt: Olympiatoppen

Die Angaben in der obigen Tabelle geben einen geschätzten Bereich für jede Intensitätszone an. Jede einzelne Intensitätszone hat unterschiedliche Zielparameter. Der „Bereich“ für jeden Parameter ist in jeder Intensitätszone relativ groß, da alle Menschen unterschiedlich sind, daher muss man ein wenig experimentieren, um die richtige individuelle Intensität zu finden. Es ist auch wichtig, noch einmal zu betonen, dass man nicht automatisch besser wird, wenn man immer am „höheren“ Ende der definierten Intensitätszone trainiert. Wäge immer die Kosten und den Nutzen ab! Wenn Du über einen längeren Zeitraum mit zu hoher Intensität trainierst, besteht ein erhöhtes Risiko, dass die Kosten den Nutzen übersteigen und Du somit nicht die gewünschte Entwicklung und Progression erzielst. Die Wahrheit ist, dass Du besser werden kannst, indem Du intelligenter trainierst, nicht unbedingt mehr oder härter.

Forschung und Diskussion

Es gibt viele Möglichkeiten, die gewünschte Intensität zu beschreiben oder zu klassifizieren. Das Ziel ist, unabhängig von den Parametern, eine gemeinsame Sprache zu finden, die alle verstehen. Wenn Du planst, Zone 3 zu trainieren, ist es wichtig, dass die Athleten verstehen, was Zone 3 ist, wie man sie optimal ausführt UND wie man sie im Trainingstagebuch genau meldet. Unsere Erfahrung zeigt, dass viele Athleten das Training mit einer Intensität durchführen, die näher an Zone 4-5 oder sogar an der Grenze zu „Balls to the Wall“ liegt, wenn auf dem Plan Zone 3 steht, es aber trotzdem als Zone 3 angegeben wird. Ob man sich für Herzfrequenz, Laktat, Atmung, Borg, RPE, Watt, Geschwindigkeit oder Zeit entscheidet, ist von untergeordneter Bedeutung. Das Wichtigste ist, dass die geplante Intensität sowohl ausgeführt als auch korrekt angegeben wird. „Plane die Arbeit und führe den Plan aus“.

Der Terminologie-Dschungel

In Norwegen sind die meisten Menschen mit einer 5-teiligen Intensitätsskala vertraut, die vom Olympiatoppen entwickelt wurde (siehe Tabelle weiter oben in diesem Dokument). In der Literatur spricht man oft von LIT, MIT und HIT. Die Definitionen können leicht variieren, aber grob gesagt entspricht LIT (Low Intensity Training) den Zonen i1 und i2, MIT (Moderate Intensity Training) entspricht der Zone i3 und HIT (High Intensity Training) entspricht den Zonen i4 und i5. Zusätzlich zu diesen Definitionen werden Begriffe wie Schwellentraining, Sweet Spot Training, MaxLass, Steady State, kritische Leistung/Geschwindigkeit, FTP etc. verwendet. Wir raten Dir, die Intensitätsskala des Olympiatoppen zu verwenden und nicht zu viel Zeit damit zu verbringen, über die verschiedenen Definitionen und Begriffe nachzudenken. Einfach ausgedrückt ist Zone 3 dasselbe wie Schwellentraining/Sweet Spot/MaxLass/FTP, und dieses Training wird manchmal als Steady State (kontinuierliche Arbeit) durchgeführt, im Gegensatz zum Intervalltraining mit Pausen zwischen den einzelnen Intervallen.